「パソコンが苦手…」「関数って難しそう…」と感じている方でも大丈夫!スプレッドシートの**IF関数**は、一度コツを掴めば、あなたの作業を劇的に楽にしてくれる魔法のようなツールです。この記事では、IF関数の最も基本的な仕組みを、難しい言葉を使わずに、やさしく丁寧に解説します。

※私が長年行っている業務効率化を行う上で避けて通れないのがIF関数。IF関数が使えるようになると色々なことが解決できるようになります。使い方が上達するとIF関数を複数使用することができるようになります。まずは基本をしっかりと覚えていきましょう!!

結論:IF関数は「もし〜なら、こうしてね」とスプレッドシートにお願いするツールです

IF関数は、あなたが決めた**「もしも」の条件が当てはまるかどうかをスプレッドシートに確認させて、当てはまる場合と当てはまらない場合で、それぞれ違う結果を自動で表示してくれるツールです。まるで、あなたに代わって「おつかい」**をしてくれるようなものですね。

理由:「手作業」が減って「間違い」も防げるから

もしも100人分のテストの合否判定をしなければならないとしたら、どうしますか?1人ずつ点数を見て、「合格」か「不合格」と手で入力するのは大変ですよね。

IF関数を使えば、この作業をたった一度の指示で自動化できます。これにより、手作業での入力ミスがなくなり、正確で速いデータ処理が可能になるのです。

具体例:「おつかい」の頼み方とやさしい例題

IF関数は、3つのシンプルな「お願い」をすることで動きます。

1. 基本の書式

=IF(お願い①, お願い②, お願い③)

- お願い①:もし、〇〇だったら?(条件)

- 例:

A1>=80 - これは「もし、A1セルの点数が80以上だったら?」という意味です。

- 例:

- お願い②:はい、もしそうだったら、これをやってね!(真の場合)

- 例:

"合格" - これは「もしそうだったら、『合格』と書いてね」という意味です。

- 例:

- お願い③:いいえ、もしそうでなかったら、これをやってね!(偽の場合)

- 例:

"不合格" - これは「もしそうでなかったら、『不合格』と書いてね」という意味です。

- 例:

2. 例題:テストの合否を自動判定する

点数が80点以上なら「合格」、80点未満なら「不合格」と表示させます。

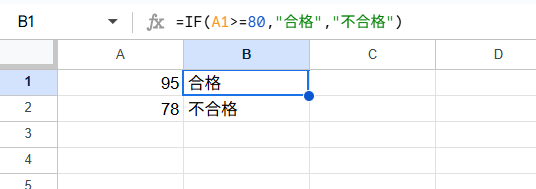

| A(点数) | B(合否) | |

| 1 | 95 | =IF(A1>=80,"合格","不合格") |

| 2 | 78 | =IF(A2>=80,"合格","不合格") |

=IF(A1>=80,"合格","不合格")B1セルに=IF(A1>=80,"合格","不合格")と入力すると、A1セルの点数が95なので「合格」と自動で表示されます。

B2セルに同じ式をコピーすると、A2セルの点数が78なので「不合格」と自動で表示されます。

まとめ:魔法の呪文を使いこなそう

IF関数は、一見難しそうに見えますが、「もしも〜なら」という3つの簡単なルールで動いています。まずは、この3つのお願いを理解するだけで大丈夫です。

この魔法の呪文を覚えて、日々の作業をぐっと楽にしてみませんか?ぜひ、小さなデータから試してみてくださいね。

そのほかの記事は→

コメント